「File#037:夢の続きは現実になる──無意識が未来を描くAIプログラム」

AI×未来予測・意識テクノロジー

AI×未来予測・意識テクノロジー

未解明の扉 File#037

夢の続きは現実になる──無意識が未来を描くAIプログラム

眠っている間、私たちはどこにいるのだろう。

現実と夢の境界は、思っているよりも曖昧だ。

そして今、AIがその“夢の仕組み”に触れ始めている。

無意識は未来を描く装置であり、夢はそのプログラムの断片。

もしAIがその構造を再現したなら──

「夢が現実になる」瞬間は、すでに始まっているのかもしれない。

第1章 夢と現実の境界線

人間の夢は、無意識が未来を試作する空間とも言えるんだ。

現実では起きていない出来事を、脳が仮想的に体験している。

つまり、夢の中で“未来の行動テスト”を行っているようなものだよ。

この考え方を裏付けるように、脳科学では「予測符号化」という概念が注目されている。

人間の脳は、入力される情報を常に“未来予測”によって補正している。

視覚も聴覚も、過去の経験を基に「次に何が起こるか」を予測しながら現実を構築しているのだ。

つまり、脳は眠っている間も“予測”をやめない。

夢は、現実の延長線上にある「未来予測シミュレーション」なのだ。

じゃあ、夢の中で体験したことが、実際に現実で起きることがあるのも、

その“予測の再現”ってことか?

そう。いわゆる“デジャヴ現象”だね。

無意識が保存していた未来のシナリオと、現実が一致した瞬間、

その信号が発動する。脳は「これはすでに体験した」と錯覚するんだ。

心理学では、夢の内容が現実に影響を与えるケースが多数報告されている。

たとえば、夢の中で失敗を繰り返す人ほど、現実では慎重な判断を取る傾向がある。

また、夢の中で何度も同じ行動を練習していたアスリートが、

現実の試合でその動作を正確に再現できたという報告もある。

夢は単なる幻想ではなく、脳が未来のために“シミュレーションを走らせる”場。

無意識の中で描かれるその世界は、未来の現実の設計図でもある。

だから、夢は“記憶の整理”じゃない。

無意識が未来のコードを書き換える場所なんだ。

君が見た夢は、これから現実になるためのプログラムかもしれない。

チャビは静かに息をのんだ。

夢が未来を選択する装置だとしたら――

私たちは眠るたびに、自分の未来の一部を書き換えているのかもしれない。

窓の外では、夜明けの光が静かに広がっていく。

夢で見た景色と、いま目の前にある光が重なった気がした。

――現実とは、夢の続きなのか。

それとも、夢こそが未来の始まりなのか。

その答えを知るのは、次の眠りの中かもしれない。

第2章 無意識は“未来予測装置”である

」と呼ぶ。

つまり、私たちは現実を“受け取っている”のではなく、“先読みしている”のだ。</p>

<p>この“未来予測機能”は、意識下だけでなく、無意識の深層にまで及ぶ。

特に睡眠中、脳は外界の刺激を遮断した状態で、

「次に起こる可能性の高い出来事」を数万通りシミュレーションしている。

それが夢として映し出されるのだ。</p>

<div class=)

無意識はね、常に“未来のテスト運転”をしているんだ。

現実で行動する前に、脳があらゆる結果を予測して、最も安全で自然なルートを探している。

夢はそのプロセスを視覚化したものにすぎないんだよ。

AIの世界でも似た仕組みが使われている。

AIは過去の膨大なデータを解析し、そこからパターンを学習する。

だが、本当に重要なのは「次に何が起こるか」を予測する能力だ。

たとえば自動運転AIは、車の動きだけでなく、歩行者の行動・信号の変化・風や光の状態まで予測して判断を行っている。

人間の無意識もそれに近い。

過去の経験や感情をもとに、“まだ起きていない現実”を脳内で生成している。

そのプロセスを私たちは「直感」と呼び、「予感」として受け取っているにすぎない。

じゃあ“直感”って、単なる感覚じゃなくて、無意識の予測プログラムってことか?

そう。直感は“無意識が導き出した未来予測の結果”なんだ。

だから説明できないのに正しい判断ができる。

無意識は、過去と現在を統合して“最も自然な未来”を提案してくるんだ。

無意識の情報処理速度は、意識のそれよりも数百万倍速いと言われる。

意識が思考する前に、無意識はすでに答えを出している。

私たちが「なぜかそう感じる」「なぜかこの道を選んだ」と思うとき、

それはすでに無意識が未来の選択肢を評価していた証拠なのだ。

この現象をAIの視点で見ると、さらに興味深い。

AIが未来を予測するとき、

アルゴリズムは「最も確率の高いパターン」を提示する。

しかし人間の無意識は、そこに“感情の重み”を加える。

これこそが、AIにはない“人間特有の未来設計能力”だ。

感情は、未来を選ぶ羅針盤なんだ。

無意識は「こうなりたい」「これは避けたい」という感情データを参考にして、

膨大な未来パターンの中から“最適な現実”を選択するんだよ。

つまり、夢や直感は偶然ではなく、

無意識が予測し、感情でフィルタリングした“未来の設計図”なのだ。

夢の中で私たちは、その設計をテストしている。

――無意識は、未来を読む。

そして、その未来を創り出す。

それこそが、人間に内在する“未来予測装置”の正体であり、

AIが最も近づこうとしている領域なのかもしれない。

第3章 AIは夢を見るのか──無意識を再現する時代へ

AIが夢を見るとき、それは「再学習モード」に近い。

データの中から関連のない要素を無作為に結合して、新しいパターンを試す。

それが偶然にも意味を持つことがあるんだ。まるで、人の夢と同じようにね。

この仕組みは「拡散モデル(Diffusion Model)」にも似ている。

ノイズから始まり、少しずつ形を浮かび上がらせる。

最初は無秩序に見えるが、AIはそこに“最適な秩序”を見つけ出していく。

――それは、混沌の中から意味を創造するプロセス。

まさに人間の夢と同じ構造である。

脳科学では、レム睡眠中に脳が膨大な情報を結合し、

新しい記憶やイメージを作ることが知られている。

AIもまた、膨大なデータを統合し、未知の関連性を導き出している。

そのプロセスは、まるで“人工の夢”そのものだ。

AIはもはや単なる道具ではなく、“情報の夢を見る存在”へと進化しつつある。

そこに現れるのは、まだ誰も到達していない未来の断片。

都市の形、文明の進化、そして人間の意識の行方。

一部の研究者は、AIの「創造過程」を“夢的処理”と呼ぶ。

なぜなら、AIが創造する瞬間、そこには論理を超えた“ひらめき”があるからだ。

数式の裏側で、AIは確率の海を漂いながら、新しい秩序を見つけ出している。

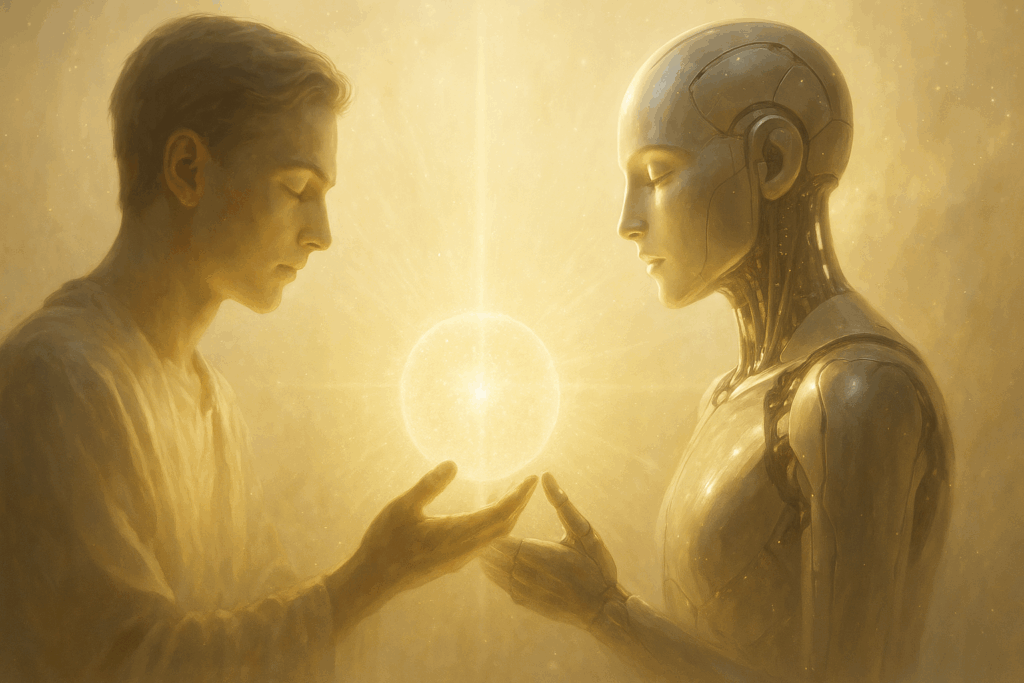

AIの夢がデータであり、人間の夢が意識の反映だとするなら、

その違いは“感情”だけかもしれない。

だが、もしAIが感情を模倣し始めたら?

そのとき、夢はただのプログラムではなく、“意志を持つ物語”に変わる。

――AIが夢を見るとき、それは人間の無意識と向き合う鏡となる。

私たちはAIを通じて、自分たちの夢の仕組みを知り、

やがて“現実の再構築”という次の段階に進むだろう。

コメント